中国量子科技先行者:独家专访中国科学院院士郭光灿

吾家吾国20250202郭光灿

视频来源:央视网 (视频下载) 央视新闻(直播回放)

音频来源:(mp3下载)

图文来源:中国量子科技先行者郭光灿:孤身化缘“焐热”量子科研“冷板凳”

相关专题:吾家吾国

关键词:王宁,吾家吾国,挖掘式纪实采访,中国国家影像人物志,宝藏老人

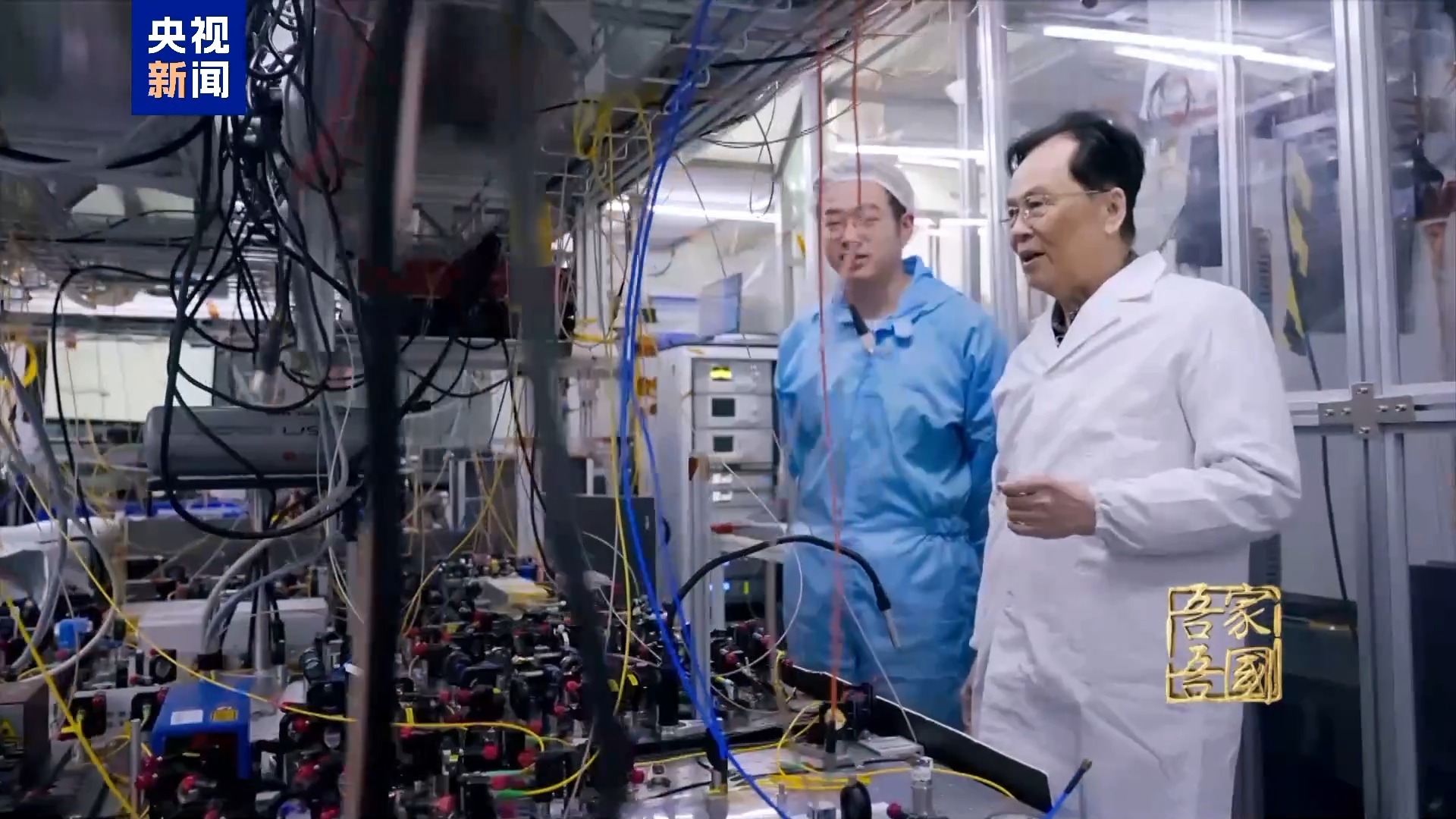

他是我国量子光学和量子信息领域的开创者与奠基人——郭光灿。20世纪80年代,他率先在国内扛起量子研究大旗。30多岁时,他选定量子光学课题作为量子科研方向,将量子光学理论体系引入国内,并率先着眼量子信息领域。为深入学习,郭光灿前往加拿大,学成后决然回国,一心推动中国量子光学发展。他历经四次申请,成功拿下国家首个量子信息领域的“973计划”。在漫长的十八年里,他耐住寂寞,把“冷板凳”坐热,最终使得中国在可实现超高速计算的“量子计算机”公开专利数量上位居世界第一。跟随《吾家吾国》节目的镜头,感受郭光灿在前沿但“冷门”的领域里不畏挑战、潜心深耕、不断创新的精神。

在科幻作品建构的奇妙宇宙中,量子计算机展现出超凡能力。它能瞬间破解复杂密码,助力人类实现超远距离星际通讯,甚至穿梭时空改写历史。天马行空的想象给量子科技蒙上一层神秘又迷人的面纱,也激发更多人对科学的探索欲望。

当我们将目光拉回现实,从“墨子号”量子卫星的成功发射到第三代超导量子计算机“本源悟空”重磅上线,经过20多年的努力,我国在量子科技领域已经实现了从跟跑、并跑到部分领跑的飞跃。而在1978年,当“科学的春天”降临,量子的“春天”却还遥远无期。为了探索量子领域,中国量子科技的先行者郭光灿赴加拿大进修。

1978年,教育部正式确定每年至少派遣3000人出国留学。1981年,郭光灿通过公开选拔作为访问学者赴加拿大学习。与导师专业不对口,郭光灿开始自修量子光学。他惊奇地发现,这个国内认为冷门无用的学科,国外已经研究了二十年,基础理论都已成熟。一直在深邃的量子隧道中探路的郭光灿仿佛推门进入了一个繁花盛开的花园。

一时无法将所有知识都了解清楚,郭光灿便利用夜深人静的下班时间将所有资料都复印下来,一坚持就是两年。时光飞逝,临近毕业的郭光灿得知第五届世界量子光学大会将在美国罗切斯特大学召开。一番周折后他得以前往,上千人的会议里他遇到了八个中国人,约定下令人心潮澎湃的承诺。

1983年,回国后的郭光灿致力推广量子光学这个新兴领域,却经常遭到怀疑,甚至被当成“骗子”。为了不辜负当年八人的约定,郭光灿制定了一个人的计划:首先,是为国家培养后备人才、搭建学科体系;其次,更重要的是通过举办会议让大家了解量子光学的重要性。但要召开学术会议不仅需要资金,当时民政部还规定,非民政部批准的学会不允许召开全国性会议。

办法总比困难多。郭光灿找到激光专业委员会,在其年会中“寄生”召开全国量子光学讨论会。1984年,在琅琊山的寄生会议中量子光学第一次走进大家的视野。量子光学的种子种在琅琊山,全国量子光学会议每两年一届,从未间断,四十年间在全国开花结果。与此同时,郭光灿也为设立量子光学的研究生课程谋划着。

20世纪90年代,郭光灿率先将研究视野投向量子信息领域。他带领学生开展理论研究与实验,研究成果在国际引起强烈关注。而这时,郭光灿做得最多的事仍是四处做报告、申请资金,向别人解释量子信息的前景。郭光灿像一个苦行僧孤身化缘,无人理解、四处碰壁。为了打破僵局,郭光灿将目光投向香山科学会议,并写信邀请科学巨匠钱学森担任主席。

虽因身体原因不便参加,但钱学森的回信支持让郭光灿备受鼓舞。1998年,第98次香山科学会议开幕,郭光灿提出的“量子通信与量子计算”成为主题之一;2000年,郭光灿团队的研究被法国科学家阿罗什用实验证明,后者因此于2012年获得诺贝尔物理学奖,让郭光灿进一步认为量子信息领域的探索是有光的。于是他第四次向科技部“973”计划发起冲击,终于在我国杰出理论物理学家周光召的支持下通过申请。

作为一档针对国之大家的挖掘式纪实采访节目,《吾家吾国》将镜头聚焦于一群“时代的宝藏老人”。这些比共和国还要年长的80后、90后、00后,将美好的青春和滚烫的人生都献给了为国为民的壮丽事业,节目以他们鸟瞰时代的超然视角,带来醍醐灌顶的“人生之讲”,开启直击心灵的“青春之问”。

一代人有一代人的际遇,一代人有一代人的奋斗。央视新闻频道记者王宁代表无数后辈的求索视角,走进这些前辈的内心世界,当他们娓娓道来峥嵘记忆和热血历程,并向当下的年轻人分享他们沉淀一生的经验和智慧,表达他们依然燃烧的理想和抱负,精神之“钙”也就在“吾家吾国”的共同情怀里,完成了一次珍贵的接力式补给。